検査解説

脳血管撮影

❚概要

脳血管撮影とは、脳や顔面の血管(内頚動脈、外頚動脈、椎骨動脈など)にカテーテル(細い管)を挿入して、血管の中を造影剤が流れていく様子を連続撮影する検査です。髪の毛より細い血管の微細な形状だけではなく、血流の向きや撮影している血管以外の血管からの血流を把握することが可能です。この検査は、放射線(X線)を使用するため、被爆の影響があります。通常の検査で、X線被ばくが全身に与える影響はほとんどないと考えられます。

❚目的と対象疾患

CTやMRIでは、それぞれ得意とする評価項目があります。当然、脳血管撮影にも得意とする評価項目があります。微細な血管同士のつながりや血管の正確な太さや蛇行の程度、他の血管の血流を遮断した際に、他の血管からどの程度血流が回り込んでくるかなど、血管の病気の治療に欠かせない情報が多くあります。そのため、当院では微小脳梗塞でも積極的に脳血管撮影を行うことで治療方法を選択しています。

1. 脳血管病変

脳動脈瘤をはじめとして、頸動脈狭窄症、脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻、もやもや病、脳梗塞、脳出血、鎖骨下動脈狭窄症、静脈洞血栓症/狭窄症などがあります。

2. 脳腫瘍病変

髄膜腫、悪性神経膠腫、転移性脳腫瘍などがあります。

3. 術後の確認検査

治療後の血管の状態を評価する目的で行います。治療から半年または1年後に行うことが多いです。

4. その他

慢性硬膜下血腫、片側顔面痙攣、三叉神経痛などでも検査を行うことがあります。

❚入院期間、所用時間

検査前日に入院し、検査翌日に退院できます。

検査時間は1~2時間です。

❚方法

一般的には、足の付け根で動脈の拍動が触れるところ(鼠径部)に局所麻酔薬を注射し、動脈内にカテーテルを挿入(穿刺)します。レントゲン透視をみながら、適時造影剤を注入して血管の状態を確認しながらカテーテルを進めていきます。脳に関連する血管一本ずつカテーテルを入れて検査します。まず動脈の入口にカテーテルを入れて胸から首までを撮影します。次いでカテーテルを奥まで進めて頭部を撮影します。そして病変部は拡大撮影して精査します。そして次の血管に移ります。計2~6本の血管を検査します。動脈硬化の強い人は危険なため全部調べられないことがあります。

検査終了後すぐにカテーテルを抜き10分間圧迫して一時的な止血を行います。その後約4時間ベット上で安静にし、足をじっとした状態にします。排泄はベッド上で行います。

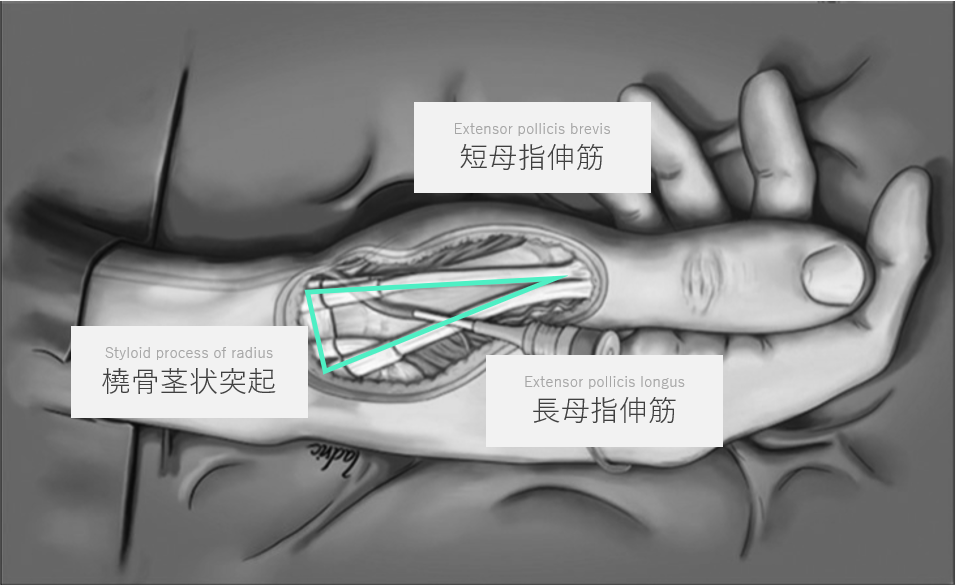

当院では、親指の付け根または手首の橈骨動脈からカテーテルを挿入し、検査を行うことを第一選択としています。検査後の安静は不要で、穿刺部の合併症が少ないというメリットがあります。

❚概要

脳血管撮影とは、脳や顔面の血管(内頚動脈、外頚動脈、椎骨動脈など)にカテーテル(細い管)を挿入して、血管の中を造影剤が流れていく様子を連続撮影する検査です。髪の毛より細い血管の微細な形状だけではなく、血流の向きや撮影している血管以外の血管からの血流を把握することが可能です。この検査は、放射線(X線)を使用するため、被爆の影響があります。通常の検査で、X線被ばくが全身に与える影響はほとんどないと考えられます。

❚目的と対象疾患

CTやMRIでは、それぞれ得意とする評価項目があります。当然、脳血管撮影にも得意とする評価項目があります。微細な血管同士のつながりや血管の正確な太さや蛇行の程度、他の血管の血流を遮断した際に、他の血管からどの程度血流が回り込んでくるかなど、血管の病気の治療に欠かせない情報が多くあります。そのため、当院では微小脳梗塞でも積極的に脳血管撮影を行うことで治療方法を選択しています。

1. 脳血管病変

脳動脈瘤をはじめとして、頸動脈狭窄症、脳動静脈奇形、硬膜動静脈瘻、もやもや病、脳梗塞、脳出血、鎖骨下動脈狭窄症、静脈洞血栓症/狭窄症などがあります。

2. 脳腫瘍病変

髄膜腫、悪性神経膠腫、転移性脳腫瘍などがあります。

3. 術後の確認検査

治療後の血管の状態を評価する目的で行います。治療から半年または1年後に行うことが多いです。

4. その他

慢性硬膜下血腫、片側顔面痙攣、三叉神経痛などでも検査を行うことがあります。

❚入院期間、所用時間

検査前日に入院し、検査翌日に退院できます。

検査時間は1~2時間です。

❚方法

一般的には、足の付け根で動脈の拍動が触れるところ(鼠径部)に局所麻酔薬を注射し、動脈内にカテーテルを挿入(穿刺)します。レントゲン透視をみながら、適時造影剤を注入して血管の状態を確認しながらカテーテルを進めていきます。脳に関連する血管一本ずつカテーテルを入れて検査します。まず動脈の入口にカテーテルを入れて胸から首までを撮影します。次いでカテーテルを奥まで進めて頭部を撮影します。そして病変部は拡大撮影して精査します。そして次の血管に移ります。計2~6本の血管を検査します。動脈硬化の強い人は危険なため全部調べられないことがあります。

検査終了後すぐにカテーテルを抜き10分間圧迫して一時的な止血を行います。その後約4時間ベット上で安静にし、足をじっとした状態にします。排泄はベッド上で行います。

当院では、親指の付け根または手首の橈骨動脈からカテーテルを挿入し、検査を行うことを第一選択としています。検査後の安静は不要で、穿刺部の合併症が少ないというメリットがあります。